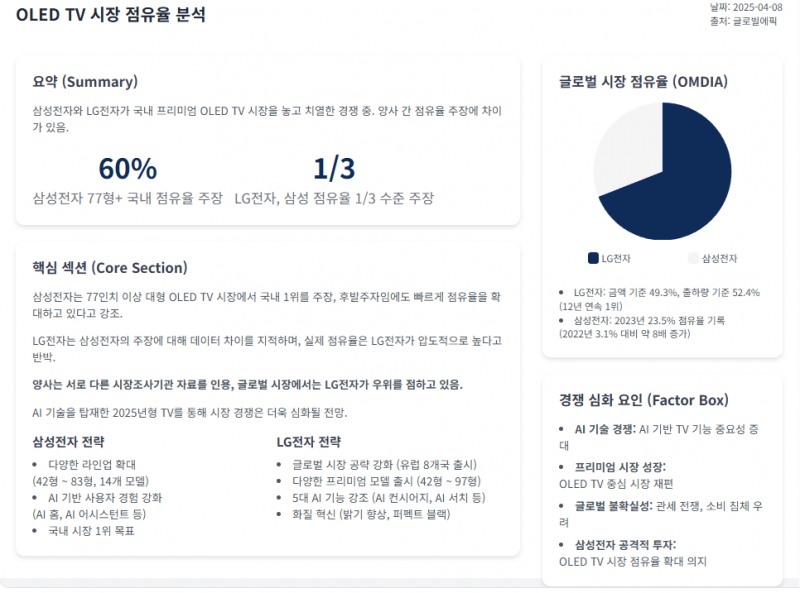

삼성전자와 LG전자가 프리미엄 올레드(OLED) TV 시장 주도권을 두고 또다시 신경전을 벌이고 있다. 이번 논쟁은 삼성전자가 '언박스 & 디스커버 2025' 행사에서 자사의 77인치 이상 대형 올레드 TV가 국내 시장에서 60% 점유율을 차지한다고 주장하면서 촉발된 것이다. 두 기업 간 경쟁은 프리미엄 TV 시장을 선점하기 위한 전략적 움직임으로 업계의 관심을 모으고 있다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부장(사장)은 "대형 TV(올레드)에서는 국내 및 글로벌 선두를 유지하고 있다"고 밝혔다. 이는 지난해 같은 행사에서 "77인치 이상 초대형(OLED)에서는 이미 경쟁사(LG전자) 점유율을 넘어섰다"고 주장한 데 이은 발언이었다. 삼성전자는 후발주자임에도 불구하고 대형 TV 시장에서 빠르게 점유율을 높이고 있다는 점을 강조하고 있는 것이다.

이에 LG전자는 "삼성전자가 제시한 데이터가 실제 국내시장 점유율과 차이가 있다"며 즉각 반박했다. LG전자 측은 "Gfk 데이터에는 LG전자 제품을 가장 많이 판매하는 LG베스트샵 판매량, 최근 급성장하고 있는 구독 판매량 등이 정확히 반영되지 않는다"며 "실제 77인치 이상 올레드 TV 시장 내 삼성전자 점유율(1∼3월)은 LG전자의 3분의 1 수준"이라고 주장했다. 이처럼 양사는 서로 다른 판매 채널과 데이터를 기반으로 시장 점유율 해석에 차이를 보이고 있는 것이다.

LG전자가 11일 LG사이언스파크서 '2025 LG 올레드·QNED TV 신제품 브리핑'을 진행했다. 사진은 LG 올레드 에보(모델명: M5)가 집 안 공간에 배치된 모습. (사진=LG전자 제공)

이미지 확대보기AI 기능 탑재한 2025년형 TV로 승부수

두 회사는 인공지능(AI)을 앞세운 2025년형 TV로 시장 주도권 경쟁에 나섰다. 소비자들의 스마트 홈 관심도가 높아지면서 AI 기능이 TV 구매에 중요한 결정 요소로 부상하고 있는 가운데, 양사는 각자의 AI 기술력을 내세우며 경쟁력을 강화하고 있는 것이다.

삼성전자는 올레드 TV 라인업을 42형부터 83형까지 3개 시리즈(SF95·SF90·SF85) 6개 사이즈로 총 14개 모델로 확대했다. 이전보다 다양한 크기와 기능을 갖춘 제품군으로 소비자의 선택폭을 넓힌 것이 특징이다. 또한 'AI 홈', 'AI 어시스턴트', 'AI 시청 최적화' 세 가지 핵심 기능을 중심으로 한 '비전 AI'를 전 제품에 탑재하여 사용자 경험을 향상시키는 데 중점을 두고 있다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "올레드 TV 경쟁력이 다른 회사 제품보다 업계 최고 수준이라고 생각하며 한국 시장에서 올해 1등을 할 것"이라며 "올해 풀 라인업이 갖춰졌고 비전 AI와 같은 막강한 기능이 탑재돼 승산이 있다"고 자신감을 드러냈다. 이처럼 삼성전자는 국내 시장에서의 1등 탈환을 명확한 목표로 설정하고 모든 역량을 집중하고 있는 모습이다.

또한 LG전자의 2025년형 올레드 TV는 디스플레이 알고리즘과 유기 화합물 적층 구조를 개선한 새로운 밝기 향상 기술로 일반 올레드 TV(B5) 대비 3배 이상 화면이 밝아졌으며, 주변 조도에 상관없이 일관된 검은색을 표현하는 '퍼펙트 블랙' 기술로 명암비를 극대화한 것이 특징이다. 이처럼 화질 측면에서도 지속적인 혁신을 이어가고 있는 것이다.

삼성전자 모델이 삼성 강남에서 진행된 'Unbox & Discover 2025' 행사에 한층 진화된 신규 AI 기능이 적용된 2025년 AI TV 신제품을 소개하고 있다./삼성전자

글로벌 시장에서의 경쟁 더욱 심화

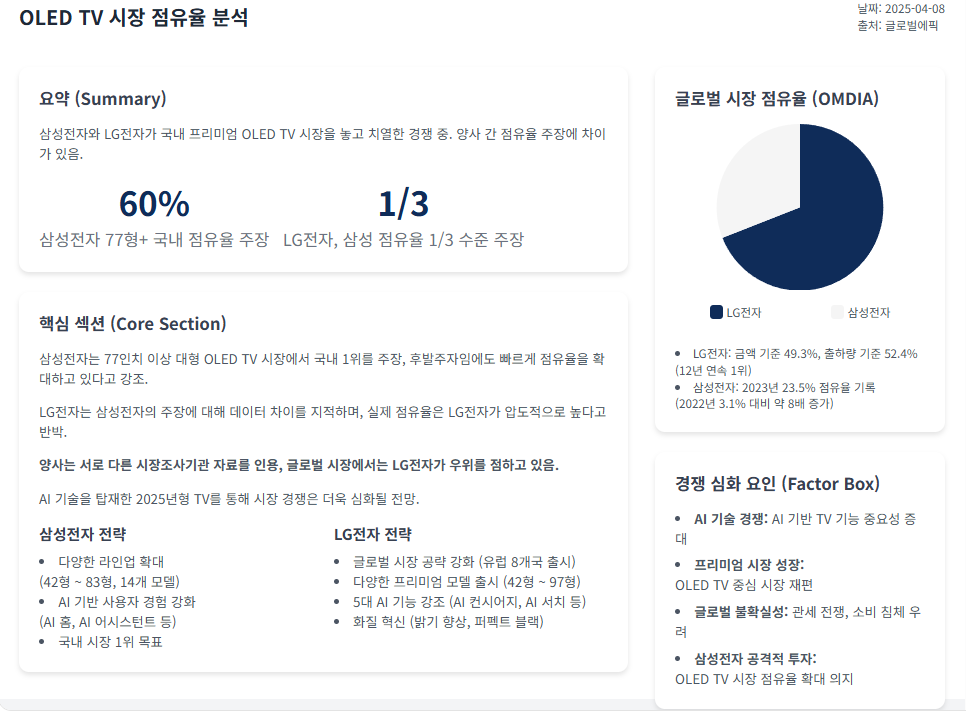

현재 글로벌 올레드 TV 시장에서는 LG전자가 우위를 점하고 있다. 옴디아에 따르면 LG전자는 지난해 금액 기준 49.3%, 출하량 기준 52.4%의 점유율로 12년 연속 1위를 차지한 상태이다. 이는 LG전자가 올레드 TV 시장에서 선도적 위치를 오랜 기간 유지해왔음을 보여주는 지표이다.

반면 삼성전자는 2022년 올레드 TV 시장에 진입한 후발주자로, 지난해 23.5%의 점유율을 기록했다. 이는 2022년 3.1%에서 약 8배 증가한 수치로, 빠른 속도로 LG전자를 추격하고 있음을 보여주는 성과이다. 삼성전자는 자사의 QD-OLED 기술을 앞세워 올레드 TV 시장에서 빠르게 입지를 다지고 있는 중이다.

용석우 사장은 "세계 경제의 불확실성에도 프리미엄 시장이 성장함에 따라 올레드 TV 비중을 계속해서 늘려갈 것"이라며 "올해는 수량에서도 작년(140만대)보다 더 확대할 계획"이라고 밝혔다. 이는 삼성전자가 올레드 TV를 미래 성장 동력으로 적극 육성하겠다는 전략적 의지를 보여주는 발언이다.

한편, 삼성전자는 지난해 전 세계 TV 시장에서 매출 기준 점유율 28.3%를 기록하며 2006년 이후 19년 연속 1위를 유지하고 있다. LG전자는 16.1%로 2위를 차지했다. 전체 TV 시장에서는 삼성전자가 우위를 점하고 있으나, 프리미엄 올레드 TV 시장에서는 LG전자가 여전히 강세를 보이고 있는 형국이다.

최근 미국과 중국의 관세 전쟁 등 글로벌 경기 불확실성이 확대되면서 두 회사의 프리미엄 시장 확보 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 특히 삼성전자와 LG전자 모두 미국 시장을 위한 생산기지를 멕시코에 두고 있어 관세 영향은 상대적으로 적을 것으로 예상되나, 글로벌 소비 침체에 대한 우려는 여전히 존재하는 상황이다.

[글로벌에픽 안재후 CP / anjaehoo@naver.com]

<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>